作家インタビュー「小峰尚|土が導くかたち」

陶庫創業50周年特別企画展「素材と表現展」の開催に伴い、作家さんの特別インタビュー企画を開催。

作家の作陶に対する想いに迫ります。

「小峰尚|土が導くかたち」

抽象的な「素材」と「表現」というテーマを、いかに日々の制作において実践に移すのか。

陶工・小峰尚さんは、裏山や田んぼから掘り出した土に信楽土や砂を混ぜ、石を含んだ荒土を丹念に扱われています。扱いやすい精土とは異なり、野趣を残した粘土に耳を澄まし、その声を聴きながら形を導き出していく。その歩みは、工藝における素材への従属と、美術における素材から表現へ向かう流れ、その双方を往還する実践の姿を静かに語りかけてくれます。

KOMINE TAKASHI

小峰尚

陶歴

1955年:茨城県筑西市に生まれる

1978年:北海道大学卒業/旭川市・高橋武志氏に師事

1983年:茨城県桜川市にて独立

1993年:日本陶芸展、朝日陶芸展

1994年:焼き締め陶展 奨励賞

1995年:陶芸ビエンナーレ

1996年:益子陶芸展

1997年:二十一世紀アート大賞展

1999年:日本陶芸展 毎日新聞社賞

2002年:益子陶芸展

2006年:朝日陶芸展 周作生

2007年:神戸ビエンナーレ

2016年:現代茶陶展 TOKI織部優秀賞

素材と表現

陶庫── 今回のテーマ「素材と表現」、小峰さんはどう捉えていますか。

小峰尚── 素材は「それをどう工藝に活かすか」。対して表現は「素材がどう表現に向かうか」だと思うんです。

器の形を取れば工藝寄り、器を度外視して素材そのものが表現に立ち上がれば表現寄りになる。

僕は土が好きだから、両方を連動させたい。素材から離れないまま表現に向かいたいんです。

陶庫── 工藝は素材に引っ張られるものですよね。土や木、石や綿、みんなそう。美術は素材から自由になる方向へ行くけれど、結局どの彫刻家も石や木やブロンズにこだわり続けています。素材を突き詰める姿勢は工芸と同じ土俵に立っているとも言えますね。

小峰尚── まさにそう。素材を横断する自由さに最初は憧れたけど、僕は土にこだわり続けた。触覚やぬめりを常にそばで感じていたい。結局、土が好きなんです。

土の個性

小峰尚── 僕が使うのは、裏山や田んぼの土に信楽土を半分混ぜ、砂も足して荒々しいままの粘土。

石もゴロゴロ入っていてね。

精土工場を通った市販の粘土とは全然違う。

市販の土は鉄分や不純物が除かれ、誰にでも扱いやすいけど、その分、個性を失っている。人間もそうで、従順な人は仕事はきちんとこなすけど面白みがないことがあるでしょう。

野性味ある土は勝手に仕事をしてくれる。僕にしか再現できない土だから、「変わった粘土だね」とよく言われます。それを器にして素材展に出そうと思っています。

土と経験

小峰尚── 陶芸を始めた頃は、土の属性を覚えるのに必死でした。縮む、歪む、割れる。その特性がわかってくると、今度は「思い通りに作りたい」となる。

イメージ通りに作るのはある意味「ねじ伏せる」こと。最初は快感だったけど、やがて物足りなくなって、思い通りになること自体がつまらなくなる。

そこで「作ろう」は不自由で、「できちゃいました」が一番自由だと気づいたんです。偶然できた形こそ、土と自分の経験が交わった結果だから。

経験のある「できちゃった」と経験のない「できちゃった」は違います。何万回もろくろや窯焚きを重ねた身体には、無意識に積み重なった経験が刻まれている。

その蓄積のうえに立つ偶然は、深みが違うんです。

陶庫── なるほど。だから小峰さんの「できちゃいました」には説得力があるんですね。

小峰尚展「聖域」2025年 陶庫 Art Space Jonaizakaにて

評価と自由

陶庫── 若い頃には小峰さんも多くの賞をいただいてますよね。

最近は若い作り手が「評価」や「審査」を強く意識して悩んでいる姿も見ます。そうした相談を受けることはありますか。

小峰尚── ありますね。ある作家が「賞が欲しい」とはっきり言っていた。気持ちはわかるけど、賞を目標にすると審査員の好みを気にし始めてしまう。

そうなると自分がわからなくなるんです。僕自身も経験があります。誰かの物差しで作るようになると、素直に作れなくなる。

受賞歴は立派に見えても、芯が痩せてしまう。それで僕はやめました。好きで始めたなら、好きのままで行けばいいと思うんです。

陶庫── 百貨店で毎年個展を開く有名作家さんに「小峰さんは自由でいいね」と言われたこともあったそうですね。

小峰尚── そう。僕からすれば、その人は大きな舞台があって羨ましかった。

でも本人は「自分は魂を売ってる」と言ってました。求められるものと作りたいものが違って、逃げられないと。

一度評価されると、その枠に縛られてしまうんです。

小峰さんの工房の土間。小峰さんが使用する土の色に染まっている。

教えること、伝えること

小峰尚── この間も小学校で講演してきました。毎年、秋から冬にかけて4年生を対象に焼き物や粘土の話をするんです。

「先生、夢はなんですか」と聞かれるけど、僕は夢なんてなかった。絵が好きで、それを続けてきただけ。

夢を持たなきゃいけない環境もあると思うけど、好きなことを続けるのも大事だと伝えています。夢を目標にすると「有名になりたい」「お金持ちになりたい」とズレてしまう。

純粋に好きなことにのめり込むほうが健全だと思いますね。

影響を受けた作家

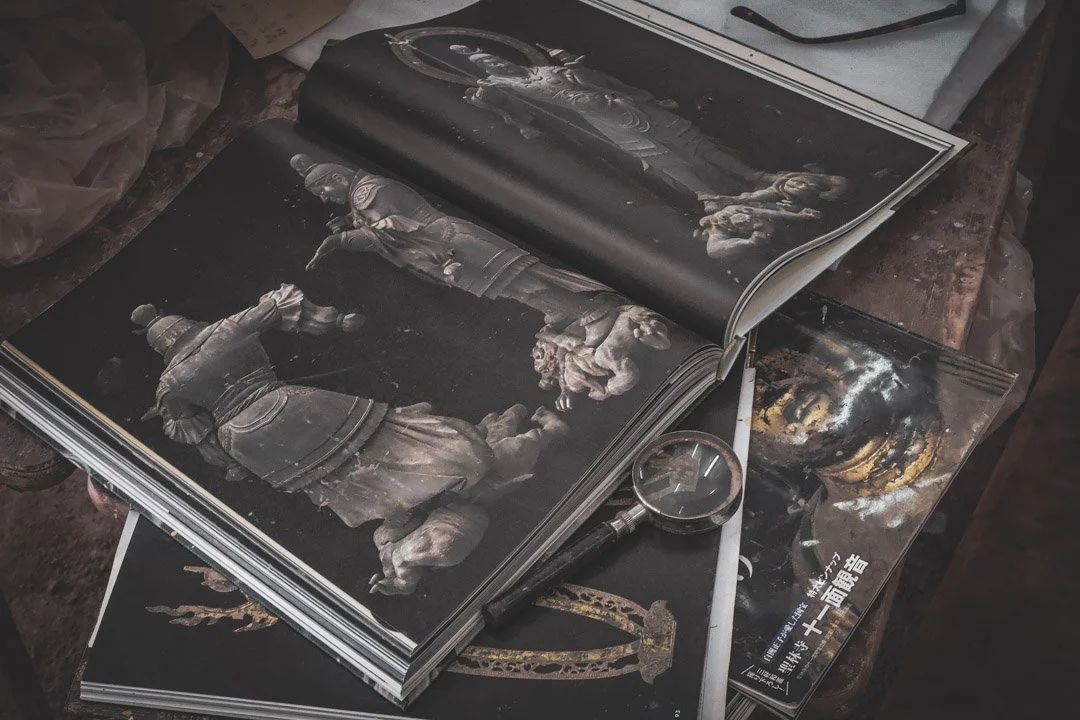

小峰尚── 陶芸を志した頃に衝撃を受けたのは、加守田章二さんの作品でした。

特に「曲線彫文壺」には度肝を抜かれましたね。あれは未だに夢に見るくらいです。

加守田さんの仕事は「未完」であるがゆえに永遠に生き続けるような強さがある。加守田さんの作品には「底知れなさ」があるんです。時間をかけても到達できない、届かないものを感じます。

加守田章二《 曲線彫文壺 》1970年 出典:益子陶芸美術館

仏像の造形

小峰尚── 僕は仏像や裸婦像も作っています。

乾燥や焼成で顔が痩せたり動いたりするから、最後まで手を入れ続ける。でもそれが面白い。「次こそ」と思わせてくれるし、やめられないんです。

顔を作っても焼き上がると別の顔になってしまう。未だに自分が思い描いた顔にはならない。でも、それもまた土が生きている証拠なんです。

土への確信

小峰尚── 最初は土以外の素材を横断して表現することができないことに、もどかしさを感じていました。

でも続けるうちに、土がどこまでも深いとわかった。縄文から何千年も使われてきても、まだ突き詰めきれない。

場所ごとに表情が違い、一生かけても終わらない素材なんです。だから今は、土だけで十分だと思えるようになりました。

この素材に出会ったら「あれも作りたい、これも作りたい」と思うのに、実際は「食わなきゃ」と強迫観念に追われ、器ばかり作ってしまう。

量産して単価を下げ、人にウケるために作る。そんな時期もありました。でもそれと自分のやりたいことは別。だから今は、土と正面から向き合い続けています。

素材と自由の哲学

小峰尚── 哲学者アランの言葉に「精神はあれを選ぶかこれを選ぶか問うことによって自由なのではなく、他の運を望まぬことによって自然の事実から自由を作り出す」というものがあります。

これは素材と表現にすごく当てはまると思っているんです。

あの素材、この素材と選ぶことによって自由なのではなく、土以外の素材を選ばぬことによって、自然の事実から自由を造り出すという心強い決心を得ました。