作家インタビュー「岩見晋介|器の中に宿る歴史。素材を掘り、窯で応答する」

陶庫創業50周年特別企画展「素材と表現展」の開催に伴い、作家さんの特別インタビュー企画を開催。

作家の作陶に対する想いに迫ります。

岩見晋介|器の中に宿る歴史。素材を掘り、窯で応答する

益子で穴窯を築いて二十余年。陶芸家・岩見晋介さんは、土や灰、そして火との応答を通じて、素材そのものの声をかたちにしてこられました。

海外でのプロジェクトから益子の土の可能性と「素材」と「表現」というテーマを、日々の制作の中でどのように実践されているのか。

岩見さんのお言葉を通じて、その歩みをたどります。

SHINSUKE IWAMI

岩見晋介

陶歴

1964年:東京都に生まれる

1989年:多摩美術大学絵画科卒業

1995年:益子へ入り、中山博司氏に師事

1996年:長谷川製陶所にて修行

1998年:益子町山本に独立

2002年:穴窯築窯

2007年:カンボジア伝統陶器復興プロジェクト(〜2015年)

2016年:ボーンホルム島にて 原料採取・作陶プロジェクト (〜2025年)

ボーンホルムの「捨てられた粘土」から

陶庫── 今回の展示にあたり、特にデンマーク・ボーンホルム島の原料を用いた器についてうかがいます。

岩見── 島の旧タイル工場の採掘跡で、今は大きな池になっている岸壁(地層が地表に現れている場所)から粘土を採りました。焼いてみたら、とても面白かった。

不純物が多いんですが、その正体が石炭なんです。

島ではかつて石炭を採掘していて、その上にあった粘土を全部「不要物」として捨てていたんです。

それが今も地形として残り、風雨で削られ、景色に溶け込んでいる。

その粘土を使うと、素材そのものだけでなく島の歴史まで表れてくる。そこに惹かれましたね。

BORNHOLM WILD CLAY RESEARCH PROJECT

岩見晋介 / Ann-Charlotte Ohlsson / Anne Mette Hjortshøj / Jesper Lindstrøm Larsen

ボーンホルムの「トロと大トロ」

陶庫── 釉薬についても、どのような素材をお使いか教えていただけますか。

岩見── 長石です。これも島で自分たちで見つけた。当初は誰もボーンホルムに長石があるとは思っていなかった。

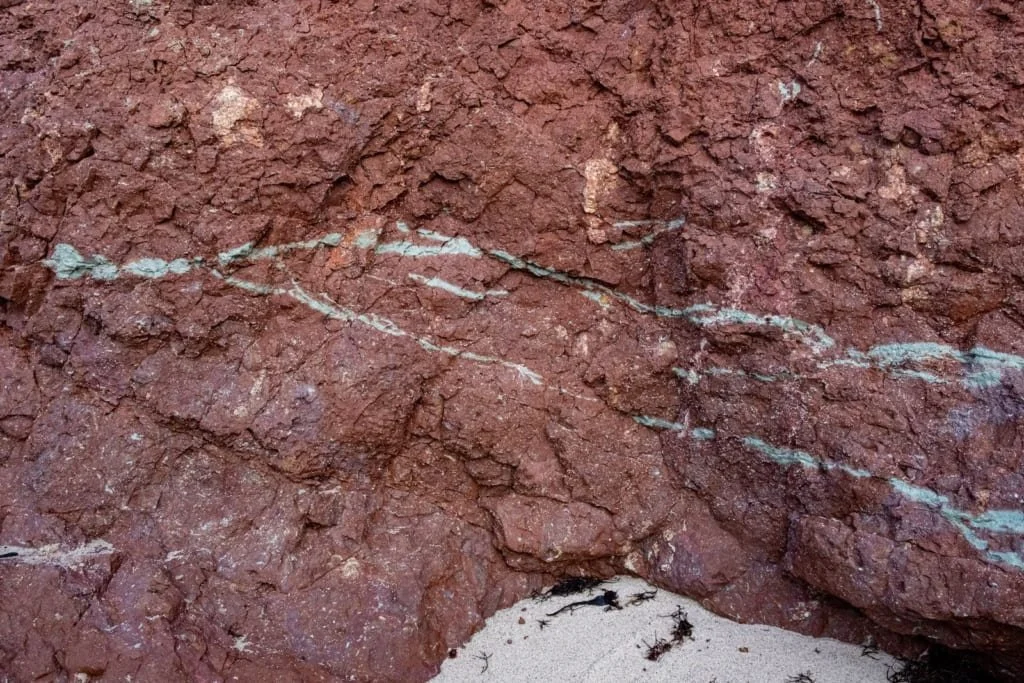

現地の仲間・イエスパーが古い記事を見つけ、200年前にガラス原料として輸出していた記録と小さな地図を手掛かりに歩いたら、池のほとりで赤い長石が出た。

長石は白いと思い込んでいたので、白以外の石には全く目もくれなかったんだけど、島の長石は肉のように赤いんだよね。

よく見ると島中に赤い石が落ちていて、灯台下暗しみたいな(笑)。

赤い色の濃い場所は「トロ」、薄い場所は「大トロ」なんて呼びながら拾った(笑)。庭に敷かれた花崗岩の砕石の中にもたくさん混じっていて、目が慣れると至るところに見えてくる。

最初に100パーセント長石でテストしたら、ガラス状に溶けつつ大きなヒビが入って、紫がかった色味ですごく良い表情だったけど、二度と同じ表情が出なくてね。

成分の差を手掛かりに色の違う石を分けて精成し、「こうなるに違いない」と仮説からテストを繰り返す。分かっちゃうとつまらないけど、答えを探す最中が一番ドキドキするんです。

ボーンホルム島の長石

「一次粘土」と「二次粘土」地質が焼きものを決める

陶庫── 益子とボーンホルムの土には、どのような違いがありますか。

岩見── 益子は二次粘土が中心で、雑味が多い。工業的には「悪い」部類ですが、その不純物の多い粘土が益子焼の根を支えてきました。

一方でボーンホルムには一次粘土が多く、きれいで扱いやすい。

そのまま成形しても耐水性が出てしまうなど、優等生。最初は感動しましたが、だんだん「優等生すぎて退屈だな」と思うようになりました(笑)。

だからあえて二次的で荒い土を探し、焼締めで灰の乗り方を試したりしました。

ボーンホルムの地層

自分で“面倒を見る”から見えること

陶庫── 原料の扱いは、どのようにされているのですか。

岩見── できる限り自分で生成します。水簸や粉砕を端折って、最初から機械に頼ってしまうと素材の可能性を見失うことがあるんです。

イエスパーはすぐ機械化したがるんだけど(笑)、どこまで便利さを受け入れて、どこで手仕事に戻すか。その見極めを実験しながら決めています。

実は一度、彼が完璧に精製してくれた粘土を「ごめん、これじゃない」と言って使わなかったことがありました。

とても申し訳なかったけれど、自分が欲しいのは粗さや不純物が残る土だった。そこに作品の表情が宿ると思っています。

益子の土は「厄介で愛おしい」

陶庫── 益子の土については、どんな工夫をされていますか。

岩見── 自分でも掘りますし、地元の粘土屋さんからも買います。

ただ、益子の原土は木腐れが多くそのままでは使えません。

いったん粘土屋で水簸した粘土に、あえて木腐れを取り除いた砂を戻す。きれいすぎる土は物足りないんです。

身近にある素材をどう生かすか、生活圏の中で素材と付き合う姿勢が、自分の基調になっています。

その土地で「歴史にコミットする」

陶庫── ボーンホルムでは、素材の調査が地域社会との関わりにも広がっているそうですね。どのような手応えがありますか。

岩見── 素材を掘り起こすことは、島の歴史を掘り起こすことでもあります。

忘れられた採掘跡や輸出の記録、粘土や鉱物の位置をたどる調査は、現地の方々や美術館にも関心を持っていただき作品の所蔵にもつながりました。

「素材が媒介になって、ただの訪問者ではなく社会に参加できる」その実感があります。

それと、2007年から行っていたカンボジアでの経験が下地になっているんです。

現地では原土から釉薬原料まで自分たちで採取、研修生たちと窯を築いて焼成してきました。

その年月のなかで、「現地の素材=その場所の物語」という視点と、地域に寄り添って技術を共有する姿勢が自分の中に根づいたんです。

その積み重ねが、ボーンホルムの歴史に寄り添う仕事へ自然につながったのだと思います。

「一土、二焼き、三細工」ではなく三位一体

陶庫── 焼き物の世界では「一土、二焼き、三細工」と言われますが、岩見さんはどのように捉えますか。

岩見── 順番というより三位一体。土が決まれば焼きが見え、焼きが決まれば自ずと作りが見えて来る。

昔、鯉江良二さんにも「まず土ありき」と強い語気で言われました。

「土・焼き・作りは並列。どれかが遅れても、作品は前に進まない。」

「まず焼く」素材から立ち上げる思考法

陶庫── 素材研究のアプローチについて、あらためて教えていただけますか。

岩見── まずは見つけたら焼いてみる。粘土や石には壮大なストーリーがあるんです。

自然の中から採ってきて、仮説を立てて調合していく。焼いて変化を観察し、そこから合うかたちを模索する。さらに修正して次へ進める。

わからないときの糸口を見つけた瞬間に、アドレナリンが湧き出てくるのを感じているんだと思います。

答えは一つではないけれど、効率よくやりすぎると大切な工程を飛ばしてしまい、そこに答えがあっても見落とすかもしれない。だからこそ地道に、プリミティブにやる。

そうすることで肌で感じて素材を知ることができる。

自分で掘ったり精土したりすると歴史の壮大さを感じます。

それが作品に影響する。世界の素材と日本の素材それぞれの扱いを行き来する中で感じるのは、日本人は西洋人よりも合理的に動くわけではないかもしれません。

むしろ「非効率」の意味を知り、ときに無駄とも見える工程を尊ぶ。

そういう文化だからこそ生まれた陶器があるのではないかと考えています。

例えば水簸や沈殿を「待てるか」で差が生まれるかもしれないと思っています。

効率ばかりを追わず、手間や「非効率」の意味を追求する姿勢が素材を知る糸口になる。日本の陶器は、この「自然に抗わない文化」から育まれてきたのではないかと感じています。

古代の轆轤(ろくろ)は器ではなく人が器の周りを回っていたのではないか?

という岩見さんの歩轆轤

海外と益子を往還させる

陶庫── 海外の経験を、益子での制作にどのように生かしていますか。

岩見── 例えば井戸茶碗のような質感など、益子の原料では難しい表現が、ボーンホルムの原料だと出来てしまうんです。その手応えを益子に持ち帰って、どう置き換えられるかを探すんです。

素材が違えば方法も違う。

でも雰囲気や根っこの部分は共有できる。そうやって土の側に寄り添いながら考えるのが、自分のやり方です。