過去の展覧会

赤粉展

会期:2022/08/27〜09/08

「陶器ギャラリー 陶庫」の創業は1974年。

それ以前から肥料商を営む傍ら、柿釉の原料として「赤粉(あかこ)」(芦沼石粉)を全国に販売していました。

赤粉の保温性の高さと、浸透しにくい性質は焼き物の釉薬としてだけでなく東北地方の屋根瓦の材料として使われ、今日も名残を残しています。

赤粉と陶庫のかかわりはとても深く、河井寛次郎氏、東京藝術大学に赤粉を送っていた資料も残っています。

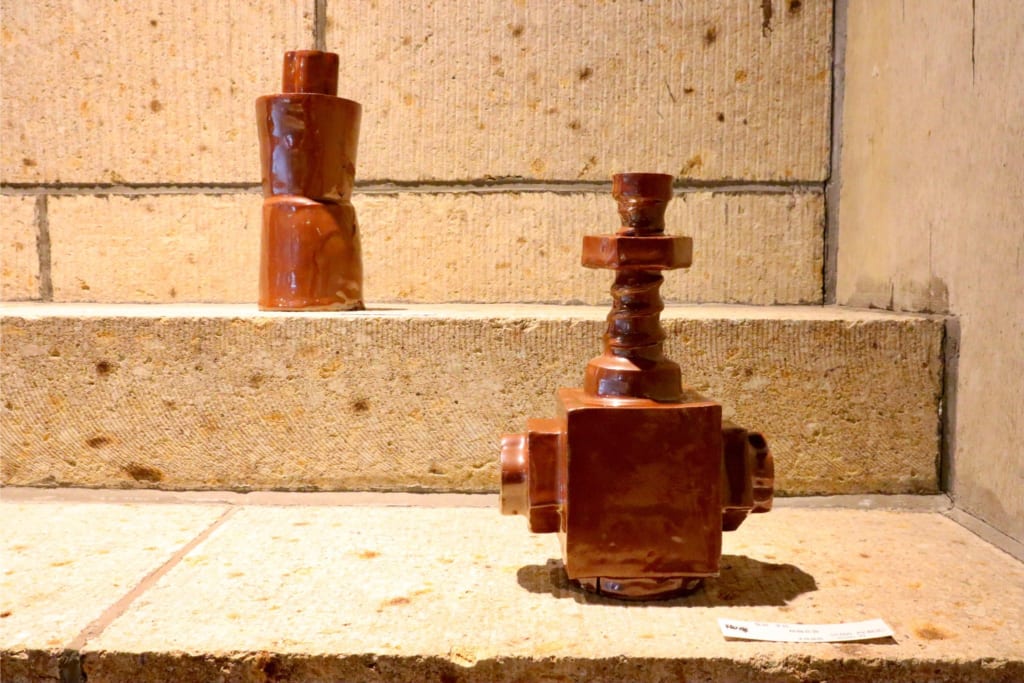

その実用性や釉薬としての美しさから再び注目を浴びる今、赤粉の歴史を振り返り先を見つめる展示を開催いたします。

参加作家:饗庭孝昌 大塚一弘 大塚雅淑 萩原芳典

赤粉展 1/2 #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA

赤粉展 2/2 #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA

益子焼と柿釉

益子は、江戸時代末期より、鉢、水瓶、土瓶などの日用の道具を作り、東京に近く鬼怒川で荷物を運べることから、焼き物の産地として発展してきました。

陶器の表面に施す釉薬は多種多様ですが、益子伝統釉薬とされ、益子で伝統的に使用されてきた釉薬が6種類あります。

その中でも最も益子焼を代表し、広く認知されている釉薬が「柿釉」(かきゆう)です。益子の北地方で採掘される「芦沼石」(あしぬまいし)を主原料としており、益子ならではの釉薬です。

益子焼窯業の初期から使用され、益子焼の多くは柿釉が施された日用の道具でした。

大正期に濱田庄司氏が益子へ移住してからの作品にも柿釉の作品が多く見られます。

柿釉が益子で使用されるようになったのは明治の半ば頃と言われています。芦沼石を登り窯の焚き口の蓋として使用していたところ、石がドロドロと溶け出し、色が変わったことから釉薬が発見されました。

柿釉は芦沼石を粉砕し、高温で焼き上げた後に水に溶かして釉薬として使用します。この高温で焼き上げた際に芦沼石の粉末が赤くなることから、益子では赤粉(あかこ・あかっこ)の愛称で親しまれ、「柿釉」という釉薬の名称は、赤茶に染まった干柿から連想し、濱田庄司氏が名付けたとも言われています。

赤粉を納める際は、大谷津砂(おおやつさ)や八木岡(やぎおか)といった益子近辺の土を同梱して収めました。赤粉のみを釉薬として使用すると陶器の表面にヨリが発生してしまうため、相性の良い土を合わせることでヨリの発生を防止しました。石や土はその土地の自然環境から生成されていることから、益子だけでなく、近隣の地域の土質も検証されています。化学反応を利用する焼き物は現代では化学として研究されています。当時の陶工たちは自然環境が形成する、特定の場所の土などを手探りで開拓し、焼き物の原料として調合していました。

柿釉は芦沼石の鉄分を多く含み、耐水性と保温性が他の釉薬に比べて優れています。その特徴から、降雪地(特に東北地方)の屋根瓦の釉薬としても使用され、現在でも東北地方では赤茶色の屋根瓦を目にすることができます。

陶庫と柿釉

陶器ギャラリー陶庫は1974年に創業しました。

陶庫の前身は「塚本肥料店」として肥料商を営んでおり、現在の陶庫の店舗は大正期に建てられた肥料商時代の建物を一部そのままに営業しています。

益子の北地方にある芦沼石の山を所有していたことから、肥料を販売する傍ら、柿釉の原料となる芦沼石の粉を販売していました。

柿釉は益子特有の釉薬であったことから、河井寛次郎氏、東京藝術大学をはじめとし、日本全国へ販売を行いました。

大正期から戦前には焼き物の釉薬としての需要よりも東北家屋の建材としての需要が高まりました。当時は採掘した芦沼石を益子駅まで運び、益子駅から東北へ機関車で運ばれました。

また、宇都宮市大谷地域で採掘される大谷石のように石そのものが建材として使われることもあり、益子の数軒の石蔵では芦沼石が使用されています。

現在、「赤粉展」を開催している石蔵は肥料商時代に米庫として使用されました。石蔵の大部分は大谷石で作られていますが、北側の壁面の一部では芦沼石を使用しており、屋根には柿釉を施した赤茶色の屋根瓦を使用しています。