作家インタビュー「小野正穂|終わりなき焚き。土の声をかたちに」

陶庫創業50周年特別企画展「素材と表現展」の開催に伴い、作家さんの特別インタビュー企画を開催。

作家の作陶に対する想いに迫ります。

小野正穂|終わりなき窯焚き。土の声をかたちに

瀬戸での修業から益子での暮らし、そして今回の素材と表現展で挑んだ大作。

小野正穂は78歳になった今もなお、縄文の祈りを思わせる量感と土の多様性に挑み続けている。

「世に問う仕事」を自らに課し、土と遊び、そして器の“中”に心を込める。

MASAHO ONO

小野正穂

陶歴

1947年:福島県郡山市に生まれる

1981年:愛知県立瀬戸窯業高校陶芸専攻科修了

1982年:工業技術院名古屋工業技術試験所にて釉薬・デザインを学ぶ

1983年:栃木県益子町にて、成井立歩氏に師事

1986年:栃木県益子町に築窯、独立

新作《そら》について

陶庫──今回の展示に合わせて、新しい作品を作っていただきました。《そら》ですね。

小野──そう。《そら》って名前をつけた。ひらがなの「そら」。

素材と表現展のために作ったんだ。テーマは「縄文のビーナス」。

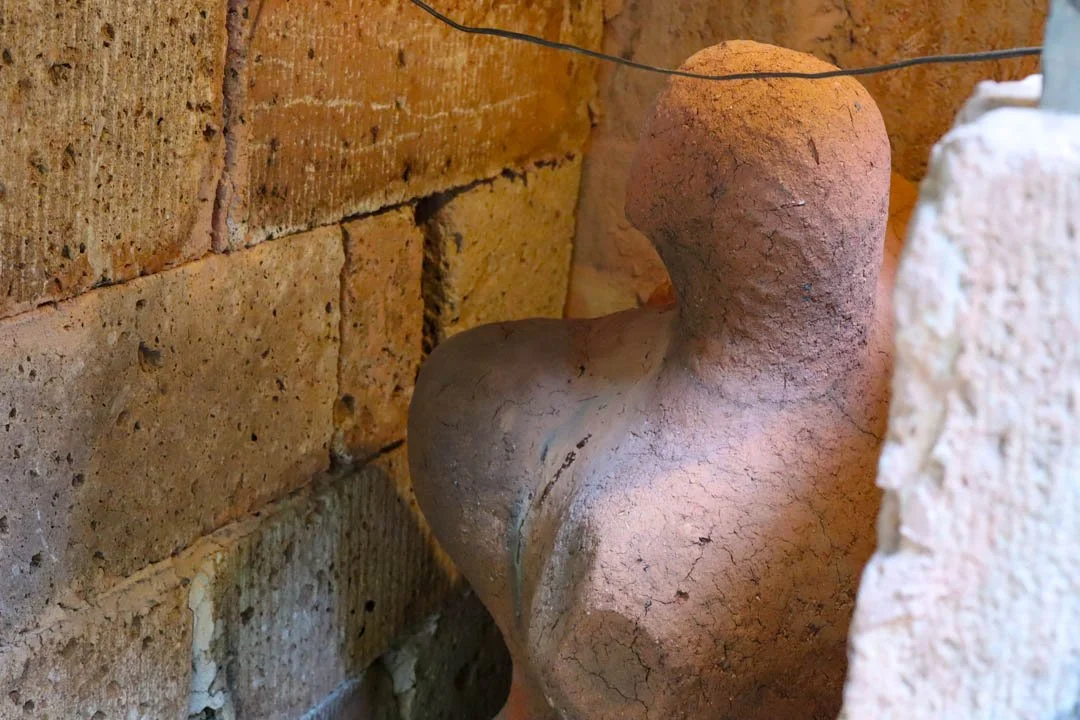

縄文土偶のあの量感や祈りの形を、自分なりに現代の土でどう立ち上げられるかに挑戦した。

さくら土の原土を30%入れて、さらにコルクや砂など、縄文の土を目指して多様なものを混ぜて土を作った。

その土で形を立ち上げたんだ。素材そのものにいのちを吹き込みたかった。

全長で3.8メートルくらい。あまり大きすぎると空間で散ってしまうから、高さは1.8メートルくらいに抑えた。上には妻が書いた銀河鉄道をイメージした絵を飾っている。

展示して初めてどう立ち上がるか、それが楽しみなんだ。

「世に問う仕事」っていうのを、もうそろそろやらなきゃいけないと思ってる。

素材そのものへ突っ走ることと、選び抜いた材料で構築に戻ること、その両方を行き来しながら「今の自分の中」を見せたい。

ワクワクする方へ、これからも挑戦していきたいと思う。

瀬戸から益子へ

陶庫──小野さんは学生時代瀬戸で陶芸を学ばれたんですよね。

小野──瀬戸には仕事はいくらでもあるけど、独立してやるのは本当に大変。工場でバリ取りみたいなことをしてる仲間も多かった。作家としてやっていくのは、また別の難しさがあったよ。

陶庫──そこから益子に移られたんですね。

小野──そう。瀬戸は最先端の技術が集まっていて刺激的だったけど、自分にはちょっと違和感があった。民藝の流れもあったけど、あまり気にしなかったな。工藝でいいだろうと思って益子に来たんだよ。

成井立歩さんの教え。「遊び」と「中が良ければ外も良い」

陶庫──益子の成井窯・成井立歩(たっぽ)さんのもとでは、どんなことを学ばれましたか。

小野──哲学だね。生き方そのものがすごく勉強になった。技術はもちろんすごいけど、それ以上に遊びが凄かった(笑)。

誰かが来たら「お茶の時間だ」、天気が良ければ「散歩行くぞ!」って。

こっちは「もっとろくろしたいんだけど」って思いながら(笑)。

普通は卒業したら食えるようにと一生懸命勉強するけど、先生は「せっかく来たんだから遊べ」って言うんだよ。

それでも見本は見せてくれる。俺が何個作っても「小野くん、これは土に戻そう」って言って戻される。

バランスを考えて作るんだけど、先生は碗の中を見ているんだ。

瀬戸で修業してきたから、ろくろ自体は引けるんだよ。

形はぴしっと揃う。でも瀬戸と益子じゃコテの使い方から何からまるで違う。

碗は「中」が大事だってこと。普通は外を見て引いていくけど、中が良ければ外も自然に良くなる。中にはその人の気持ちが入る。

井戸茶碗がまさにそうだよね。びっくりするくらい中が生き生きしている。それを見てからは、碗の中を大切にするようになった。

先生のろくろは本当にすごかった。土の伸ばし方がきれいで、芯からスッと伸びているから、切り糸でうつわを縦半分に切っても崩れずに形を保つんだよ。土の伸ばし方っていうのは、その人の人柄が出るんだ。

成井恒雄さんの手——職人に徹した技

陶庫──成井恒雄さんはどうでしたか。

小野──つーやん(成井恒雄)は「職人に負けない腕を持つ」って言って、徹底して職人と一緒にやっていた。だから技術は本当にすごい。立歩さんが自由に作家性を追ったとすれば、恒雄さんは職人としての技を磨くことに全力を注いだ。作り方も目指すところも、兄弟でまったく違ったんだ。やっぱり立歩さんは遊びがすごかった(笑)。

成井兄弟の魅力

陶庫──成井兄弟は本当に魅力的ですね。

小野──そうだね。成井家は4人兄弟で、それぞれに違った個性があった。でもみんな常に弱いものの味方っていう印象が強い。兄弟で全然違う方向を向いてるのに、どちらも芯があって揺るがない。その方々から学べたのは本当に大きかった。

陶芸の魅力

陶庫──改めて、小野さんにとって陶芸の魅力とは?

小野──自然の中で仕事ができること。時間を自分でコントロールできること。そして何より粘土っていう素材の魅力だね。土も釉も自分で選んで、ときには採りに行って、自分の手前に引き寄せてものを作れる。窯焚きの一回一回が新しくて、終わりがない。それが楽しくもあり、怖くもあるところなんだよ。