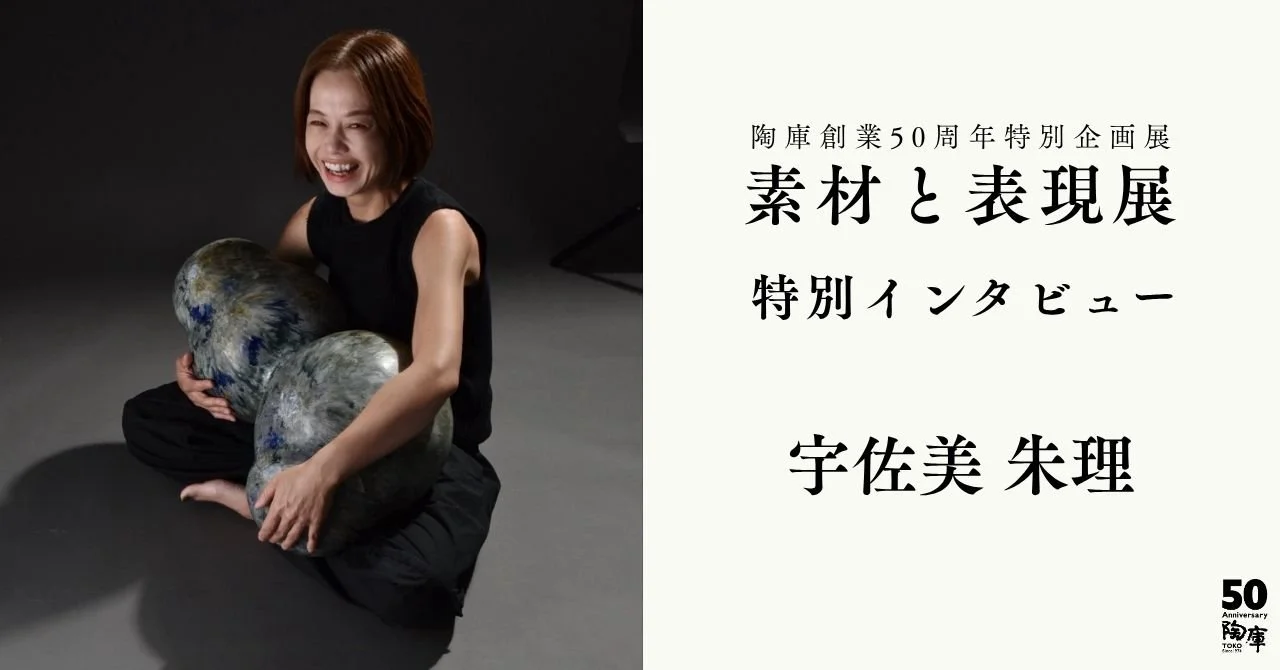

作家インタビュー「宇佐美朱理|音と情景を土に映す。記憶を育てる焼き物の表現」

陶庫創業50周年特別企画展「素材と表現展」の開催に伴い、作家さんの特別インタビュー企画を開催。

作家の作陶に対する想いに迫ります。

宇佐美朱理|音と情景を土に映す。

記憶を育てる焼き物の表現。

音や映像のイメージから始まり、土と釉薬を重ねて作品を立ち上げていく。宇佐美さんの表現は、形そのものよりも「感覚」を出発点としています。

生まれ、土に還るという命の循環を思いながら、作品を通じて人それぞれの記憶や感情に触れてほしい。

今回の「表現展」では、大作「土環(とわ)」を新たにブラッシュアップした作品を出品。日々の制作や旅で蓄えた色や感覚が、どのようにかたちへ導かれていくのかを伺いました。

SHURI USAMI

宇佐美朱理

陶歴

1980年:栃木県宇都宮市に生まれる

1999年:文星芸術大学美術学科陶芸専攻入学(宇都宮市)

教授・林香君先生、人間国宝・三浦小平二先生に師事

2004年:文星芸術大学附属高等学校非常勤講師

2005年:文星芸術大学大学院卒業

オーストラリア語学留学

2007年:文星芸術大学陶芸専攻助手(2010年まで)

女流陶芸展 入選

2008年:女流陶芸展 入選

2009年:女流陶芸展 入選

2017年:TBC学院非常勤講師(美術)(2021年まで)

2018年:宇都宮市に築窯

2020年:栃木県立中学校非常勤講師(美術)(2021年まで)

2021年:文星芸術大学デザイン専攻陶芸分野 常勤講師

第49回北海道陶芸展 DCM賞受賞

2022年:第60回現代工芸展 入選

第3回杜のみやこ工芸展 奨励賞受賞

2023年:第61回現代工芸展 入選

第10回菊池ビエンナーレ 優秀賞受賞

第11回陶美展 奨励賞受賞

2024年:ギャラリー壺琳にてグループ展

第120回有田国際陶磁展 入選

陶庫 Art Space Jonaizaka にて個展

第12回陶美展 入選

Webマガジン「にほんもの」掲載(https://nihonmono.jp/)

2025年:宇都宮市美術館企画展 第6回宇都宮美術の現在展 出品

ギャラリー壺琳にてグループ展

日本橋三越本店「現在茶碗展」展示販売

文星芸術大学デザイン専攻陶芸分野 准教授(現在)

最初に思い描くこと|「形」になる前の背景

陶庫── 今回の『素材と表現展「表現」』では、宇佐美さんに作品をご出品いただきます。作品を作るとき、最初に思い描くのはどんなことですか?

宇佐美さん── 私の中では、まず音のイメージとか、それに伴う映像みたいなものがあるんです。ちょっと抽象的なんですけど。人と物の感情をイメージしていて、だから最初に立ち上がるのは形じゃない。作品を見たときに、絵画ではないけれど情景とか気持ちをそれぞれの人が感じてくれたらいいなって。

陶庫── その感覚、作品からも伝わってきます。

宇佐美さん── 決してハッピーだけじゃないかもしれない。人が生まれて、また土に帰って命をつないでいくみたいなところを表現しています。

今回の出品は、以前に陶庫のArt Space Jonaizakaで展示を行った「土環(とわ)」を2025年版としてブラッシュアップしました。

代表的なものをいまの感覚で作り直したらどうなるか。そういう自分のチャレンジもあって。

作品って温め続けるものだと思うから、もう一回向き合ってみたくて。

陶庫── 素材展と違って、表現の作家さんは内側を聞かないと掴めない部分が大きいですよね。

宇佐美さん── 焼き物って、焼き上がって永遠のものになるじゃないですか。粘土が陶器に変わる。あの時間の経過を記憶できる感じが好きで、ロマンだなあって思います。

素材と技法|層を重ね、焼成で“浮かび上がらせる”

陶庫── その感覚を形にするために、素材や技法はどう選んでいますか。

宇佐美さん── 造形はキャンバス作りに近いかも。大きい作品は手練りで、形はシンプル。それ自体にあまり意味を背負わせすぎないで、土と釉薬に助けてもらうんです。

工程としては素地(赤土や白土)に呉須や鉄分を沁み込ませて真っ黒にしてからマットの白釉をかけて真っ白に“白化”させます。さらに呉須や鉄を沁ませて層をつくり、仕上げに灰釉でふわっと溶かして流す。

すると下層が浮き上がる。常に実験ですね。完成しきらないところも好き。

陶庫── “完成させないでいられる”のも、贅沢なことですよね。

宇佐美さん── 焼き物やってる人はしつこい人が多いと思う(笑)。でもそれでいいと思っています。

心作り続ける=作品を育てる

陶庫── 制作を続ける上で、大切にしていることは何でしょう。

宇佐美さん── やっぱり作り続けることですね。モチベーションに頼りすぎず、作り続けることが作品を育てることだから。機会をいただくと新しい挑戦が生まれて、自然と前に進む……そんな感じです。

作品のタイトル

陶庫── タイトルはどんなふうに付けていますか。

宇佐美さん── タイトルで視界を狭めたくないんです。最初から“そういう作品”として理解されるより、見た人のなかに残る表現の記憶であってほしい。

設計と偶然。計画と焼成の現実

陶庫── 大きな作品は設計図を描いて進めますか。

宇佐美さん── 構造が重いので、焼いて接着する部分まで段取りを決めます。感情に任せて進めると繋がらないこともありますから。

焼き直しの場合は釉薬が早い段階で動いて、最初と同じ状態に戻らないことが多い。偶然よくなることもあるけど、基本はリスク。できれば一回焼成で完結させたいです。

これから“焼き上がり後の浮き”をもっと計算したい

陶庫── これから挑戦してみたいことはありますか。

宇佐美さん── 焼き上がったあとに浮かび上がる模様を、もう少し計算したいです。小さな陶板的な試み(青とか赤)も続けたいし。あと金属には憧れがあって。ジョイントやレリーフ的に異素材を作品に取り入れたいですね。

陶芸のきっかけ

陶庫── 陶芸を始めたのはいつ頃ですか。

宇佐美さん── 文星芸術大学の一期生なんです。それまでは陶芸経験はなかったけど、粘土を触るのも、段ボールで立体を作るのも好きで。父が家電メーカーのデザイナーで、海外出張のたびに画材を買ってきてくれたり。小さい頃からちゃんとした道具に触れられたのは大きかったと思います。

大学では研修でモロッコに行って、空気の色が日本と全然違うことに驚いて。それで他の国も見たくなって、大学院のあとオーストラリアに語学留学をして、その後はヨーロッパを短期でぐるっと回りました。土地の空気や水中の色、音の感じは、いまの作品にも影響を与えています。

日々の制作について

陶庫── 普段の制作はどんなリズムですか。

宇佐美さん── 大学の授業と子育ての往復ですね(笑)。朝、子どもを送り出して大学へ。学生が制作に入ったら私は見回りしつつ自分の制作も少し。夕方は送迎とごはん、夜にまた大学へ戻って制作する日もあります。

大きい作品の原型段階は、数日間ギュッと集中して一気に仕上げる。毎日は無理なので、波をつくってやる感じです。

家では娘がピアノ(クラシック)を練習していて、その音を聞きながら頭の中で映像を組み立てたり。映画を観たあとにふっと湧くこともあります。音楽のタイトルそのものより、自分の中の感情の音を拾っている感覚ですね。

影響と憧れ

陶庫── 影響を受けた作家さんはいますか。

宇佐美さん── 八木一夫さん、鈴木治さんは影響を受けていますね。

陶庫── 陶以外の素材への憧れはありますか?

宇佐美さん── 金属ですね。錆の質感やディテール、かっこいいと思う。いつか作品の一部として自然に取り入れたいです。

来場者へのメッセージ

陶庫── 最後に、この展覧会で宇佐美さんの作品を見てくださる方へ、ひとことお願いします。

宇佐美さん── もう作品としてそう理解してもらうより、その人の中に残る表現であってほしいなって思います。自由に感じてもらえるのが一番嬉しいです。